Capi, l'insoumis de Chamberet

Gérard Monédiaire

Il s’appelait Jean Chazelas, est né à Chamberet en 1882, est mort au même endroit en 1963. Entre-temps il est devenu Capi, a traversé deux fois l’océan atlantique, a bourlingué dans les mouvements anarchistes en Limousin, à Paris, mais aussi en Espagne et aux États-Unis. Sa figure est restée dans la mémoire de Chamberet. Il faut savoir gré à Gérard Monédiaire d’avoir pisté le personnage de la Corrèze à la Californie et réussi à rassembler quelques précieux indices qui confirment pour la plupart la mémoire locale. Le résultat : un beau livre de 300 pages qui se lit comme un roman.

Tout commence pour Gérard Monédiaire par un souvenir d’enfance, lui qui est originaire de Chamberet. Il se rappelle, gamin, à la table familiale, les discussions des grands dans laquelle était évoquée avec une certaine aura, un fameux Capi qu’on disait « anarchiste ». Ce qu’il saisissait alors c’était que le Capi en question était un sacré personnage, un gars qui ne s’en laisse pas conter, qui sait ce qu’il veut et qui fait ce dont il a envie. Surtout qui ne fait pas ce dont il n’a pas envie. Or, Jean Chazelas, né de « pauvres gens d’un pays pauvre », ne veut pas en 1914 se joindre aux cohortes armées qui iront se faire tuer dans les tranchées de l’Est de la France. Il sera insoumis et quittera la France, via l’Espagne, pour les Amériques, afin d’échapper, d’abord au carnage auquel il ne veut pas contribuer, puis aux recherches de l’administration militaire qui jusqu’à l’âge de 53 ans le considère en état d’insoumission et donc condamnable.

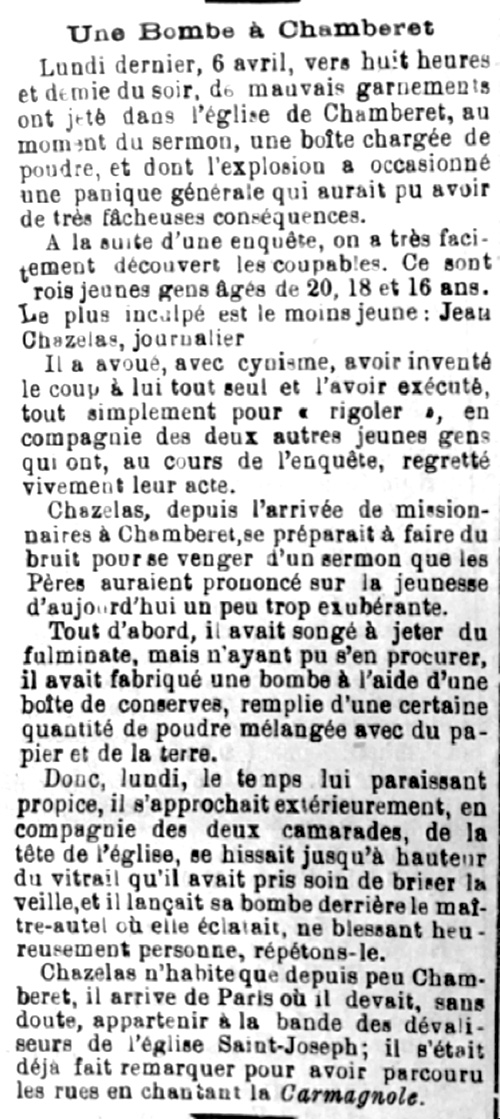

« Une bombe à Chamberet »

Gérard Monédiaire va s’efforcer de comprendre comment on devient anarchiste à Chamberet au tournant des XIXe et XXe siècles. Il réunit quelques traces ténues qui prouvent que Chazelas fréquente les milieux anarchistes limousins. En 1910 il verse 2 francs pour soutenir « l’hebdomadaire des révolutionnaires du Centre » L’Insurgé, édité à Limoges. Même lorsqu’il sera exilé en Californie, on retrouve son nom en 1922 sur une liste de souscripteurs du journal anarchiste L’En dehors.

Gérard Monédiaire va s’efforcer de comprendre comment on devient anarchiste à Chamberet au tournant des XIXe et XXe siècles. Il réunit quelques traces ténues qui prouvent que Chazelas fréquente les milieux anarchistes limousins. En 1910 il verse 2 francs pour soutenir « l’hebdomadaire des révolutionnaires du Centre » L’Insurgé, édité à Limoges. Même lorsqu’il sera exilé en Californie, on retrouve son nom en 1922 sur une liste de souscripteurs du journal anarchiste L’En dehors.

Comme quoi, même loin de France il entretient toujours des relations avec les milieux anarchistes, comme il le faisait sans doute à Paris où il est installé en 1907, comme il le fera certainement en Californie où se trouvent d’autres réfugiés anarchistes. Mais le coup d’éclat de Capi, il l’a fait beaucoup plus tôt, à Chamberet, en 1903 : avec quelques complices il lance un pétard dans l’église pendant une messe. Émoi, panique, la bande à Bonnot viendrait-elle jusque dans nos campagnes ? (Voir l’entrefilet du Corrézien : « une bombe à Chamberet »). Capi est dès lors catalogué dans le pays comme un rebelle, ce qui ne l’empêchera pas de faire son service militaire sans se faire remarquer. Entrisme ou conformisme ? On pencherait plutôt pour le premier terme au vu de son insoumission en 14.

Toute la réussite du livre de Monédiaire est de parvenir à nous raconter une vie dont au final on ne sait pas beaucoup de choses. Capi, contrairement à beaucoup de libertaires n’a jamais rien écrit (par contre il a beaucoup lu et sa bibliothèque impressionnait les gamins qui dans les années 1950 ont pu rentrer chez lui, à Chamberet, où il était revenu en 1935 ses 53 ans salvateurs ayant sonné).

Toute la réussite du livre de Monédiaire est de parvenir à nous raconter une vie dont au final on ne sait pas beaucoup de choses. Capi, contrairement à beaucoup de libertaires n’a jamais rien écrit (par contre il a beaucoup lu et sa bibliothèque impressionnait les gamins qui dans les années 1950 ont pu rentrer chez lui, à Chamberet, où il était revenu en 1935 ses 53 ans salvateurs ayant sonné).

On ne dispose même pas d’une photo du personnage ! Alors, à partir des indices retrouvés (la liste des passagers du bateau qu’il a pris pour se rendre aux États-Unis ou pour une excursion à Cuba, l’annuaire de Burlingame en Californie, ses états de service militaire avant 1914, quelques documents d’état civil, un vitrail mal réparé dans le chœur de l’église de Chamberet, etc.) et du peu de la mémoire locale qui subsiste encore, il reconstitue l’itinéraire de Capi en nous immergeant dans les différents univers qu’il traverse : le Limousin rural des années 1880-1910, les milieux anarchistes très vivants à l’époque y compris dans la région (« On voyait des anarchistes partout » colporte la mémoire locale), le monde des migrants qui découvrent l’Amérique, puis, après son retour en France, la guerre et la Résistance sur le Plateau à laquelle Capi, vu son âge, ne participa que comme point d’appui aux jeunes qui avaient pris le maquis, son « rigolo » (pistolet) néanmoins toujours chargé dans le tiroir de la table de sa cuisine.

Suivre ainsi le fil Capi comme nous le propose cet ouvrage, c’est traverser un siècle sur les traces d’un homme qui « prend place dans une cohorte minuscule et silencieuse, qui regroupe ceux qui n’imaginent pas ne pas mettre leurs actes en cohérence avec leur pensée, quel qu’en soit le coût. » Et Gérard Monédiaire de commenter : « Cet impératif individuel éthique n’est jamais que l’équivalent de la formule limousine selon laquelle, en toute circonstance, ce qui importe, c’est de « se faire honneur », aux yeux des autres sans doute, mais avant tout à ses propres yeux. »

Michel Lulek

- Plein chant, éditeur artisan et militant

« Si j’ai édité ce livre chez Plein Chant, explique Gérard Monédiaire, c’est que l’histoire de Capi est en cohérence avec la ligne éditoriale et l’esprit même de cet éditeur. » Pas étonnant donc que le volume paraisse dans une collection intitulée « Précurseurs et militants ». Edmond Thomas, le fondateur et artisan des éditions, a également publié beaucoup d’auteurs issus de milieux populaires et de ce qu’il appelle la « littérature prolétarienne ». On trouvera au catalogue des livres signés Henry Poulaille, Flora Tristan, Ludovic Massé, Panaït Istrati ou Germaine et Céline Coupet,

http://pleinchant.fr

- « Ni berger, ni troupeau »

Il ne semble pas qu’à aucun moment Capi ait envisagé de s’installer définitivement en ville, là où pourtant il aurait eu de bien meilleures chances de fréquenter des compagnons libertaires. Il est bien possible que ce soit dans une sorte de culture « communaliste » ou « cantonaliste » qu’il se soit reconnu, dans un monde jaloux de son autonomie mais ouvert à toutes les altérités, et qu’il ait jugé que c’était dans ce cadre que les rapports humains qu’il désirait avaient le plus de chance de germer, tandis que les foules urbaines lui apparaissaient davantage comme un motif de crainte que d’espoir. Ce monde idéal qu’il avait en tête pourrait être résumé par la formule « ni berger, ni troupeau ». La culture traditionnelle dont il était nécessairement l’incarnation s’était par alchimie conjuguée chez lui à des rêveries d’harmonie universelle qui laissaient sa place à la diversité, et cette fusion ne l’attirait guère vers le monde grégaire des masses métropolitaines et celui du travail dans les manufactures. C’est retrouver une illustration de la forte réticence de beaucoup de paysans et artisans limousins à la mise au travail industriel et à l’encasernement productif dans les usines, car si pauvres qu’ils aient été ils se regardaient libres et ne supportaient pas la subordination inhérente au contrat de travail garantie dans les faits par les contremaîtres et les contremaîtresses […]

C’est là encore une originalité de la pensée libertaire qu’à sa manière exprime aussi le célèbre Mefia-te ! limousin, qui valait à l’égard des promesses du simili-dieu Progrès. Une certaine finesse de beaucoup de libertaires, animés par un esprit critique constitutif de leur identité, est décelable dans leurs positions parfois stigmatisées de « conservatrices », hostiles au « sens de l’Histoire » qui se vend aujourd’hui aux enseignes bariolées du « progrès », du « changement » ou de la « réforme ». En vérité ils surent souvent discerner par anticipation les pièges recelés par les séductions des propositions d’un avenir radieux donné pour inéluctable.

Les propos démiurgiques des lendemains qui chanteraient d’autant plus fort et mieux qu’on aurait fait passer par-dessus bord tout le passé ont dû laisser Capi sceptique : ce passé n’était certes pas à idéaliser, mais à transfigurer dans un arrangement qui respecterait la décence entre les hommes et la dignité de la civilisation des aïeux. Inutile d’insister : l’échec fut total, en témoigne l’ignominie des temps présents, valeureusement mais à peine atténuée par les entêtements de ceux qui aujourd’hui dans la Montagne limousine et ailleurs font sécession d’un monde contemporain qui a bien des traits d’une barbarie souriante. On en vient ainsi à penser que Capi, quelque part entre Armand, Zisly, et des figures de l’illégalisme qu’il avait pu croiser, picorant chez l’un les idées qui lui vont, grappillant chez l’autre les visions qu’il partage, butinant chez les derniers les fulgurances qui le séduisaient, avait une conception plénière et exigeante de la Liberté et de sa propre liberté, sans pour autant désirer s’isoler des hommes victimes de l’injustice, mais en les provoquant sans jamais désemparer par la parrêsia, le courage de tout dire en parlant vrai, et en agissant en conséquence. Et que le centre de gravité de son rapport au monde et aux autres qui illustre bien la devise « Ni dieu, ni maître » n’était pas très éloigné du « programme » d’Émile Pouget tel qu’il l’exprimait le 14 janvier 1900 dans son « Salut aux bons bougres », publié dans le Père peinard : « Le programme du vieux gniaff est aussi connu que la crapulerie des généraux ; il est plus bref que la Constitution de 1793 et a été formulé, il y a un peu plus d’un siècle, par l’Ancien, le Père Duchêne : « Je ne veux pas qu’on m’em…mielle ! » C’est franc. Ça sort sans qu’on le mâche ! » Si Capi était bien porteur d’un imaginaire de la société bonne telle qu’on vient de le suggérer, celui-ci était à conjuguer toujours avec l’article unique, bref et sans appel de sa propre Constitution, celui précisément du Père Duchêne opportunément rappelé par Pouget. »

(Extrait de l’épilogue de Capi L’insoumis, éditions Plein Chant, 2019, 21 €).

Gérard Monédiaire

-

ThèmeFigures

-